「叱る」ことで子どもは【自己コントロール】ができなくなっていく

こんにちは。

テラコヤイッキューわたなべです。

今日はお母さんお父さんが悩むことの多い、「叱る」ということについてお伝えしていきます。

「怒る」ではなく「叱る」ようにしましょう

「叱る」よりも「褒め」ましょう

など、よく言われていますね。

先週末、おもしろい本を読みました。

[叱る依存]がとまらない という本です。

全体を通して、とてもおもしろい本だったのですが、その中でも「叱る」ことで発生するデメリットについて「確かにな〜!」と思ったので、自分の解釈も加えつつ、お伝えできたらと思います。

「叱る」の定義とそのとき子どもの脳内で起こっていること

著者の村中さんは「叱る」の定義をこう示しています。

言葉を用いて【ネガティブな感情体験】を与えることで、相手の行動や認識の変化を引き起こし、思うようにコントロールする行為

「叱る」という行為の根底には、「相手をコントロールしたい」「自分の思う、あるべき姿に相手を誘導したい」という気持ちがあるようです。

そして、「叱られた」方の脳内では、何が起こっているのか?

筆者は、「ネガティブ感情の基本は防御システム」と言っています。

防御システムとは、危険を察知したときに、生存確率を高めるための「無意識な行動」のメカニズム。

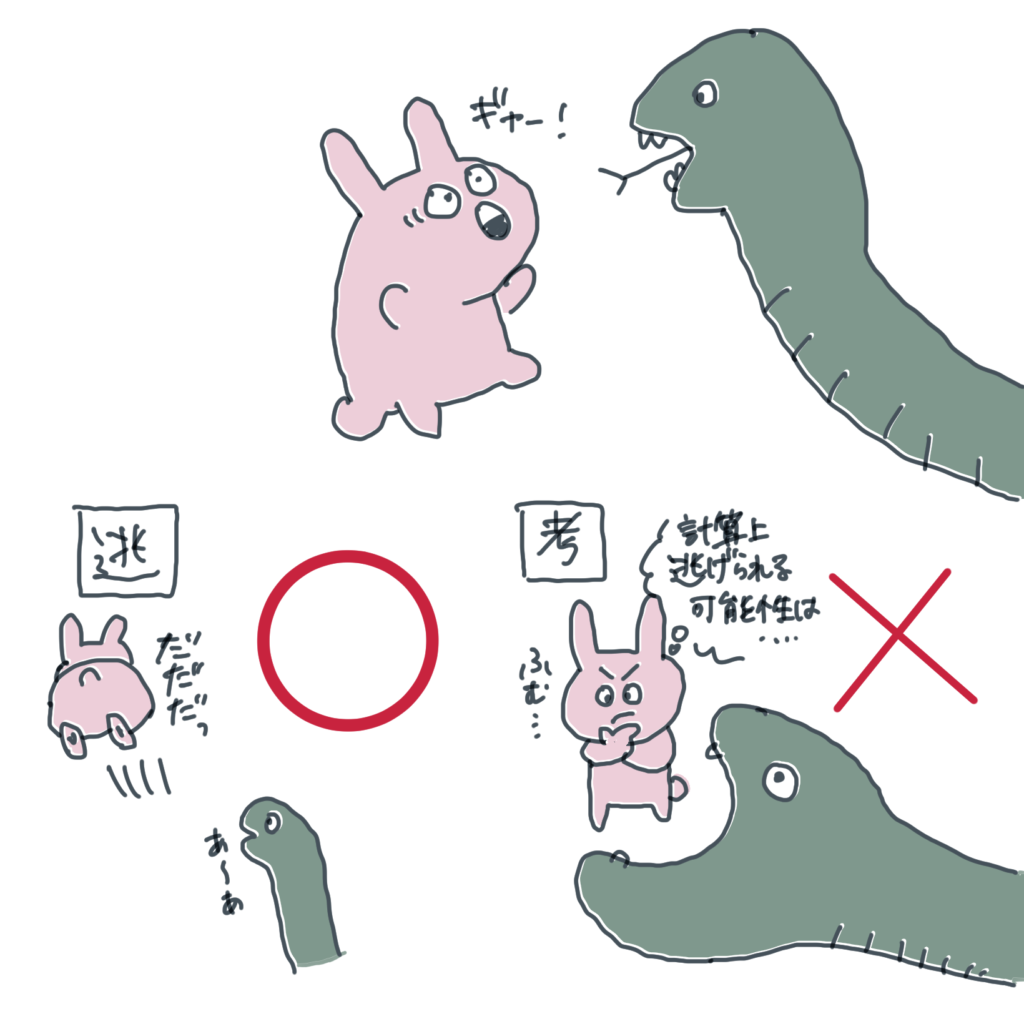

自分がかわいいかわいい野うさぎちゃんだと想像してみましょう…🐰

肉食動物にいきなり襲われたとしたら…

あれこれ考える前に、まずは逃げますよね。

防御システムとは、「思考」を介しません。

何か危険にさらされたとき、動物は「逃げる」か「戦う」か、瞬間的にどちらかを選びます。

状況把握や、知的な思考をしている暇はないですもんね💦

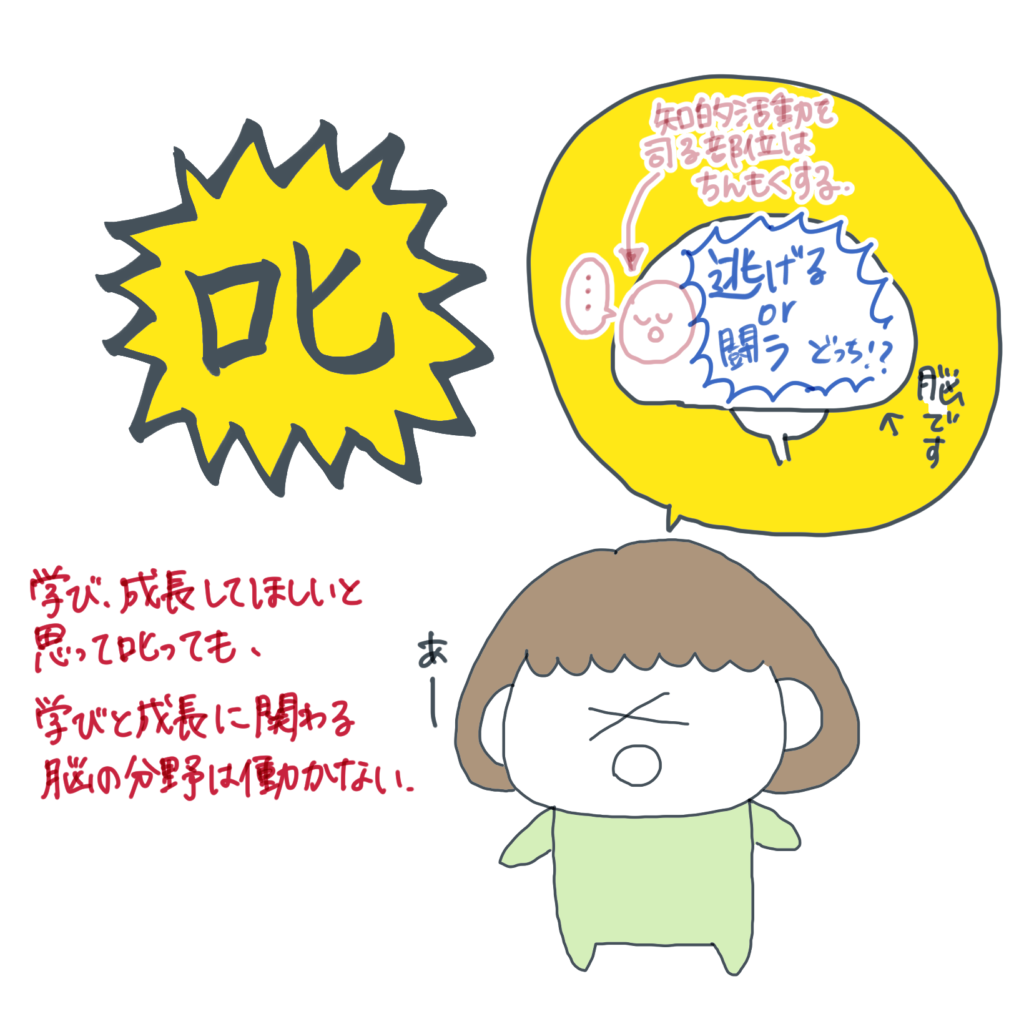

実はこのメカニズムと同じことが、【叱られた側】の脳内で起こっているようです。

「叱られる」ことで【自己コントロール】がどんどんできなくなっていく

叱られる側の脳内で、危険にさらされた動物と同じ反応が起こっている。

ここからがまた面白いところで、人間も含め、動物がストレスにさらされ「防御システム」が過度に活性しているとき、脳の中の知的活動をする部分(前頭前野)は逆に大きく活動が低下するようです。前頭前野は、とてもストレスに弱い性質を持っています。

正しい行動をしてもらいたい、自分の頭で考えられるようになってもらいたい、と子どもを叱ったとしても、

知的な活動に重要だとされている脳の部分が、働かない状態になっているのですから、

【学び】や【知的成長】=望ましい行動の意味や意義を理解し、適切に振る舞うことを身につけるというのはとても困難ですよね…

そして、この脳の「前頭前野」。

ここは、「自己コントロール」のちからに直結する脳の最重要部位と考えられています。

この、自己コントロールのちからは、私達テラコヤイッキューが一番大事にしていて、生徒たちに伸ばしてもらいたい力。

人間はストレスにさらされ、防御システムが優位になった状態では、この「自己コントロール」のちからを身につけることはできないということではないでしょうか。

「やりたい」モードは防御モードとは両立しない

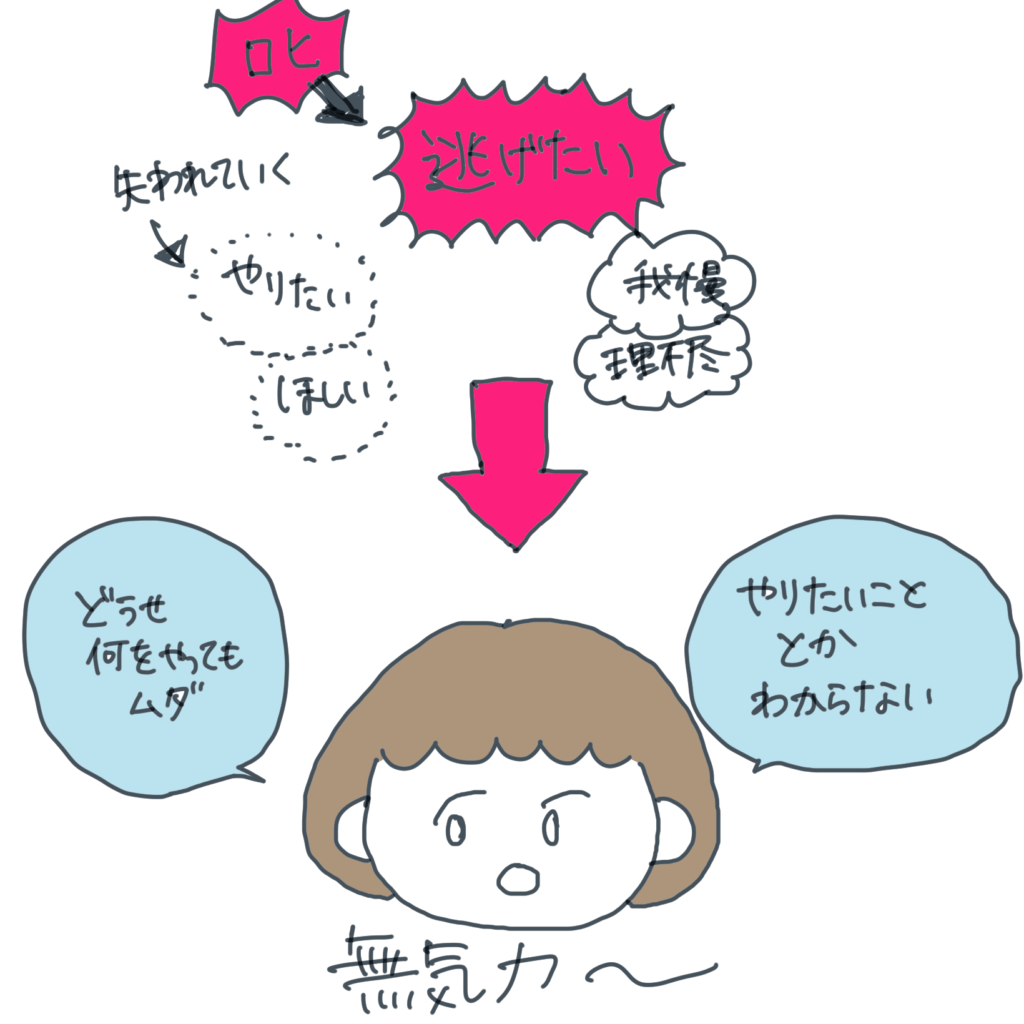

そしてそして、理不尽や、ストレスを与えられ続けることで、

人間は「やりたい」「ほしい」という、冒険モードの機会を奪われ続けることになります。

防御モード中に起こっている「危機回避・闘争」は、「やりたい・ほしい」という心理状態とは両立しないからです。

※冒険モードとは、自発的にやってみよう!というワクワクモードのこと。私がいつもお伝えしている、自己実現欲求の部分かと思います。

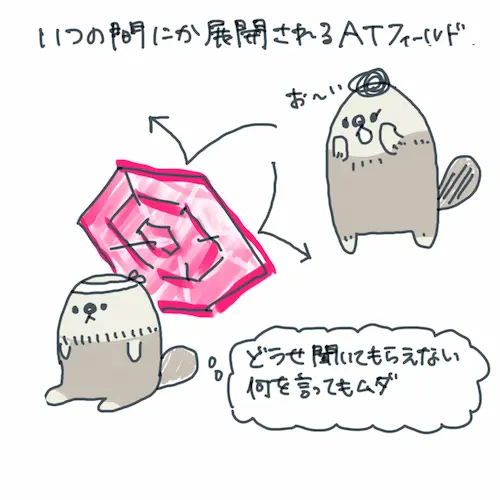

そして、この防御モードが長く続くことで子どもたちに身についてしまうこと…

それは、「何をしても無駄だ」「どう行動しても意味がない」という【無力感】【諦め】です。

また、「ほしい、やりたい」という気持ちを奪われ続け、「やりたいことがわからない」という状態になっていってしまうとも…

「やりたいことがわからない」という状態からの回復にはすごく時間がかかるとも書かれていました。

本の145Pあたりにもっと詳しく書いてあったのですが、なるほどな〜と頷くことばかりでした。

自走式学習で大事にしていることや、土台にしていることがそのまま書いてあったりもして、やっぱり大事だよね!と答え合わせをしている気持ちにもなりました。

他にも、禁止とバツで人をコントロールすることは逆効果、ということだったり、子どもたちへの指導に活かせそうなことがたくさん書いてあったので、

詳しくはぜひ本を読んでいただければと思います。

「叱る」ではなく、私たち大人に求められている関わり方

この本にも書いてあるように、「叱る」を手放すこと。

「叱る」=相手にネガティブな感情体験をさせること、苦しみを与えること

これをせずに、厳しく接することは可能です。

苦しみや我慢から人は成長することもあります。それ自体が無意味なものではありません。

苦しみが成長につながるのはそれが他者から与えられたときではなく、報酬系回路がオンになる「冒険モード」において、主体的、自律的に苦しみを乗り越えるときです。周囲の人間ができることは、本人が「やりたい」「ほしい」と感じる目標を見つけるサポートをすること。そして目標を目指す「冒険」を成功させるための武器を与え、道筋を示すことです。繰り返しますが、「叱る」がなくても厳しい指導は可能です。

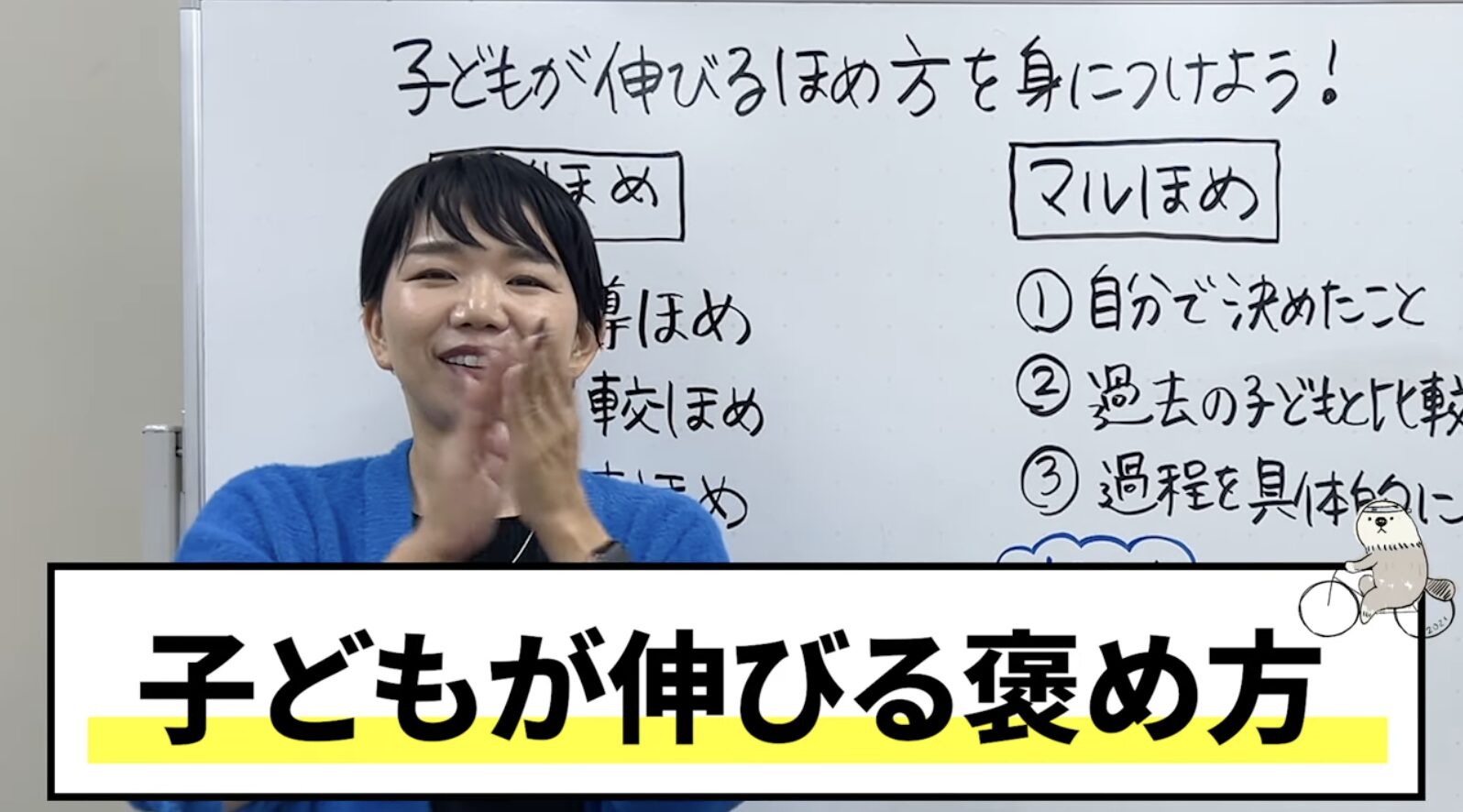

私たちに求められているのは、「叱る」=「ネガティブな感情体験をさせる」ことではなく、

「ポジティブ感情を用いた関わり方」ではないでしょうか!?

そして、こうも書いてありました。

ポジティブ感情の効果は、「報酬」を得てからしばらく後に、行動の変化として表れるため、その時その場で実感できるものではありません。ポジティブ感情を用いたコミュニケーションは、ネガティブ感情を用いる「叱る」に比べて「役に立っている」と感じづらいのです。

「叱る依存」を回避するためには、「叱る」に学びや成長の効果があるという素朴理論を私達は乗り越えなくてはいけません。優秀な指導者、教育者、保育者、管理職には、「叱る」に依存することなく学びや成長、目標達成を促すための知識やスキルが必須という認識が、これからの時代には求められるでしょう。

まずは、私たち大人の認識をアップデートすること。これが大事。

そして、「叱る」(ネガティブ感情で子どもを支配する)を徐々に手放していくこと。

人を叱るにつながる「処罰欲求」は生来的な欲求として筆者は書いていますが、

それを私たちも認め、その欲求とうまく付き合っていく練習をする必要がありますね。

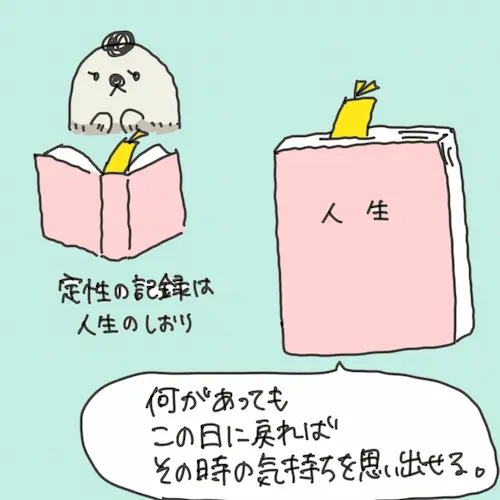

この本には書いてありませんでしたが、私はその欲求とうまく付き合うために、私たち大人も、「メタ認知能力」を高めていく必要があると思っています。

そして、もう一歩踏み込んで、メタ認知能力を高めようと思ったときに、そこに【感謝】や【ポジティブな思考】が強く関係していると思っています。(そこを証明するための、保護者コミュニティ・オヤココースなどの取り組みです)

自己コントロールに直結する、「前頭前野」。ここは、脳の中でも、最もゆっくり発達する部分。

少なくとも20歳すぎくらいまでは、発達と成長を続けるようです。

テラコヤイッキューの生徒たちは、まだまだ若い!もし、これまで叱られていたことで出来てしまった良くない状態があっても、これからの関わり方で改善できると思っています。

筆者が言っているように、即効性がなく、時間がかかること。

でも、大きな意味があること。

「叱る」を手放し、子どもたちがもっと伸び伸びと成長できる環境を、私たち大人が作っていきましょう!